四谷大塚(早稲田アカデミー)や日能研の模試と比較すると、

ena(エナ)が主催する“都立中合判”の合格可能性は甘いのではないか?

と心配される方がいるのではないでしょうか?

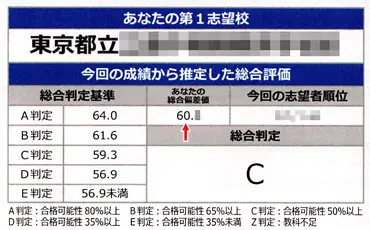

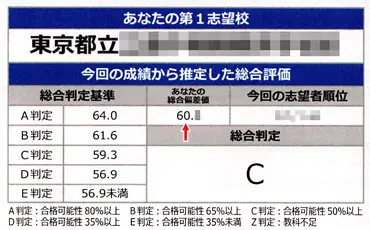

わが家の例を挙げると、都立中合判では偏差値60ちょっとで志望校の「A判定」が出たのに対し、四谷大塚の模試では同じような偏差値で「C判定」だったことがありました。

enaの「A判定」は信じていい?実体験としての信頼度

ena(エナ)の「A判定」は信用できないのかというと、必ずしもそうではありません。

わが家の子どもが通っていた校舎からは二桁の合格者が出ましたが、そのほとんどがA判定かB判定を受けていたと思われる子ばかりでした(席順や成績優秀者一覧等から推測)。

唯一、6年生の夏頃まで、成績優秀者一覧の常連だったにも関わらず、都立中が不合格になったと思われる子もいましたが、その子は6年生の後半からは私立受験をメインにシフトしていました。

そして最終的には、偏差値60前半の私立に合格していました。

enaの合格判定でも「A判定」であれば、受かる確率は高いと考えていいと思います。ただし、enaの「C判定」は厳しい戦いになると思います。

同じ偏差値でも合格判定が違う理由(推測)

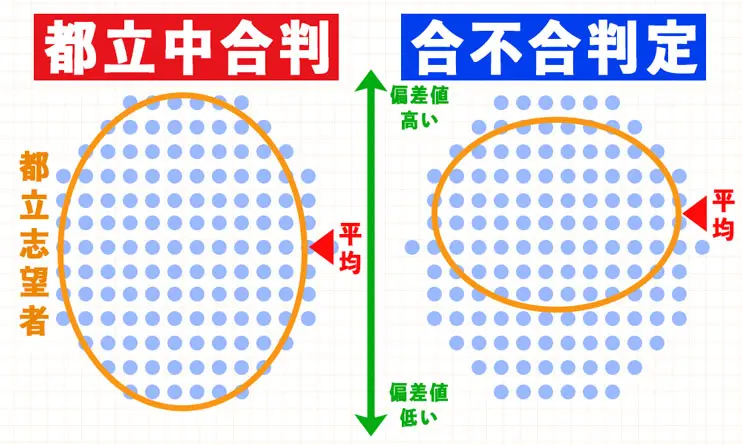

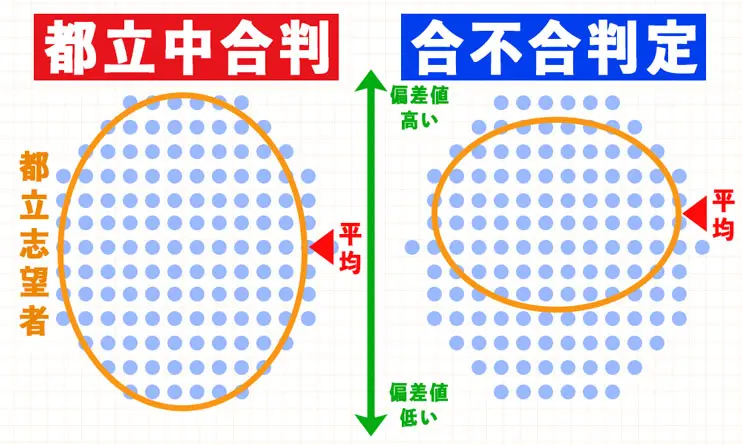

これはあくまで推測になりますが、模試の合格判定は単に自分の偏差値だけで決まるのではなく、同じ学校を志望している受験者全体のレベル(=志望者集団の偏差値分布)を加味して算出されているのだと考えます。

たとえば、自分の偏差値が60だとしても、同じ学校を志望する他の受験者の平均偏差値が59であれば、「C判定」になり、志望者の平均偏差値が50なら「A判定」になるということです。

つまり、模試によって受験者層が異なることが影響していると考えます。

たとえば、enaの模試では、都立中を第一志望とする幅広い学力層の生徒が集まりやすいはずです。

一方で、四谷大塚(早稲田アカデミー)の模試では、私立を第一志望とする生徒が多く、都立中は優秀層の滑り止めの志望校として記入されることが多いと思います。

それを図で表わしたのが下記となります。

“青丸”は模試を受ける人、“オレンジの円”は都立中を志望校として記入する人を表わしています。

つまり、合格可能性は“母集団の中での相対的な位置”を示しているにすぎないことがわかります。

【補足】

偏差値50前後で私立が第一志望の場合は、そもそも都立中への受検は考えないので、合不合判定では志望校として都立中高一貫校は記入しないということです。

つまり、合不合判定で都立中を志望校にする人は、偏差値の下限が高いと推測されます。

都立中合判の映像授業は秀逸!復習はマスト

enaの「都立中合判」には、非常に質の高い映像による解説授業がついてきます。

そのため、模試が終わった後の復習はもちろんのこと、偏差値が55以下だった場合は、3ヶ月後ぐらいに解き直しをすることをおすすめします。

わが家では、(大きな声では言えませんが)解説授業を録画しておき、3ヶ月後に再チャレンジさせて復習していました。

なお、その時間を確保するため、わが家では、模試を受けるのは月1回(※)までと決めていました。

※塾の言われるままに模試を受けると6年生の途中からは月2回ペースで模試を受けることになります。

問題(良問)を自分の力で解いた時に学力がアップすると思うので、模試の結果に一喜一憂するのではなく、「悪い結果が出たら弱点がわかってラッキー」ぐらいに思って復習を頑張りましょう!

そう考えれば、模試の結果も怖いものではなく、前向きに受け止められるようになると思います。

まとめ

最後に、enaの「都立中合判」についてまとめると以下の通りです。

- enaの判定は全体的にやや甘め

- ただし、A判定・B判定で実際に合格したケースは多い

- 他塾との判定の違いは基準が異なるため当然

- 復習用の解説授業が非常に有益なので活用必須

- 模試結果は合格の絶対的指標ではなく、学習の材料として捉えるのがベスト

なお、模試には、塾の教室で受けるタイプと、学校の教室を借りて実施されるタイプの2種類があります。

後者は本番に近い雰囲気の中で受験できるため、実践的な練習としておすすめです。

少なくとも一度は経験しておくといいと思います。

なお、学校の教室を借り切って受けるタイプの模試は、上履きが必要になる場合も多いので、事前の案内をしっかり確認しておきましょう。

コメント