比較的、算数が得意だった子どもが、算数で唯一つまずいたのが「図形」でした。

小学校2年生の時には、図形をキレイに描くことができず、驚くような点数をとってくることも・・・。

このままではマズい・・・

と思って始めたのが、ディスカヴァー・トゥエンティワンの“天才ドリル”と“図形パズル”シリーズです。

その中でも『立体図形が得意になる点描写』には、大変お世話になりました。

Amazonでは中身の一部が立ち読みできます。

対象:小学2年生~

- 算数の図形問題に苦手意識がある

- 立方体や三角柱などをうまく描けない

- 中学受験を視野に入れている

難易度・目的

算数の図形問題は描くことができれば大半は解ける

高校数学になると、図で表現できないような抽象的な問題も出てきますが、小学生の図形問題では「自分で図を描けるかどうか」が正解への大きなカギになります。

つまり、問題に出てくる図形を自力で描けないと、解答にたどり着くのは難しいと考えます。

この問題集では、そうした「描く力」を育てる第一歩として、立体図形の見本を見ながら、点と点を結んで図形を描く練習から始まります。

たとえば、立方体を描く場合、向かい合う辺を平行かつ同じ長さで描くことが基本なります。

さらに、奥行きを表す斜めの線についても、どの角度・長さで描くと自然に見えるかといったコツも、繰り返し描いていくことで身についてきます。

このドリルは、簡単な図形から少しずつ難易度が上がっていくよう構成されているため、図形を描くことが苦手なお子さんでも無理なくステップアップが可能なようになっています。

『立体図形が得意になる点描写』を使う際のポイント

幼児~小学生向けの教材を販売していた経験から、『立体図形が得意になる点描写』の取り組み方のポイントをお伝えします。

回答欄はコピーして使おう

このドリルは繰り返しやるものなので、直接書き込まず回答欄はコピーして使いましょう。

なお、わが家では問題に慣れてきたら、

次は「三角錐(さんかくすい)」、次は「立方体を4つ重ねて・・・」

といったように、お題形式でトレーニングをしていました。

そのため、家庭用のコピー機はマストアイテムではないかと思います。

定規は絶対に使わない!

図形を描くときに重要なのが、定規を使わないことです。

何故なら、定規を使ってしまうと始点から終点を線で結ぶという作業になってしまい、線をどのように引けばいいのかといった“考える力”が育ちにくくなるからです。

実際のテストでも定規やコンパスなどは持ち込めない場合がほとんどですし、たとえ線が曲がっても、自分の手で図形を構成することに意味があると思います。

わが家では、小学3~4年生まで、毎日1問ずつ取り組んでいたこともあり、5年生で入塾した時には、フリーハンドで図形を描けるようになっていたので、

算数の先生に「上手に描けている」と褒められた!

と喜んでました。

図形への苦手意識をなくす第1歩として、非常におすすめの問題集だと思います。

さらに力を伸ばすなら「図形パズルシリーズ」も!

次のステップアップとして、“図形パズル”シリーズもオススメです。

特に「折り紙」と「切り紙」で学ぶシリーズは、図形の構造や成り立ちを実際に見て・触れて・理解できるのでオススメです。

たとえば、次のような問題があります。

- 折り紙を3つに切り分けて、下図のような2つの三角形に組み合わせます。どのように切ればいいですか?

- できた2つの三角形の形と面積を比べましょう

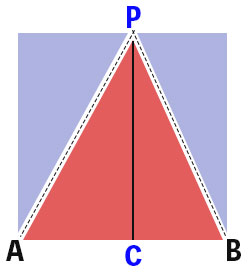

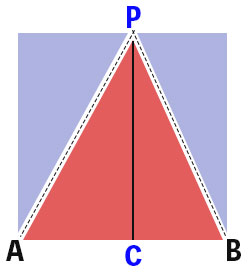

この場合、(※図A)のCPのように折り目を付け、AP、BPで切るのがポイントです。

この時、三角形の公式に当てはめると、ABが底辺、CPが高さになります。

もちろん、ABに対して垂直であれば、CPの位置を動かしてもOKです。

そして、実際に折り紙を切って、朱色の三角形と、薄い紫色の三角形を重ねてみると、形も面積もまったく同じであることが体感的にわかります。

つまり、(底辺×高さ)÷2という公式は、長方形(正方形)の面積を半分にすることが感覚的に理解できます。

このように、“手を動かして確かめる”ことでしか得られない実感が、このシリーズの最大の魅力です。

また、シリーズ内には、中学受験でも出題されるような「実際にやってみないとイメージが難しい」タイプの問題も用意されています。

ぜひ、お子さんと一緒に、頭と手を動かしながらクイズ感覚で取り組んでみてください。

ちなみに「おりがみ」の方が難易度は“易しめ”です。

「切りがみ」は三角形の公式を習ってから、取り組んだ方がスムーズに理解が進むかも・・・です。

コメント