サピックスオープン模試を受けたら偏差値45だった・・・。

中学受験において、模試によって偏差値が大きく異なることは珍しくありません。

これは模試ごとに目的や受験者層、出題傾向が異なるためであり、正しく理解していないと偏差値の数字に振り回されてしまうかもしれません。

この記事では、主要な模試(塾)ごとの傾向や、発表されている各学校の偏差値の違いについてまとめました。

中学受験における各模試の目的と対象

模試は、それぞれ異なる目的と受験対象者を想定して作られているため、出題傾向や難易度にも差があります。たとえば、

- 四谷大塚(早稲田アカデミー)が主催する模試

-

基礎から応用まで幅広いレベルに対応し、四谷大塚や早稲田アカデミーの内部生も試験を受けるので、受験者層が厚くなり、偏差値にも信頼性があります。特に合不合判定テストは実際の入試に近い出題傾向で、中堅~上位校を目指す受験生にとって重要な指標になると思います。

- 首都圏模試センターの模試

-

幅広いレベルの受験生が対象で、問題も標準的またはやや易しめに設定されています。そのため、偏差値上位の人はこの模試自体を受けないこともあり、偏差値はかなり高めに出ます。

- enaが主催する模試

-

都立中高一貫校の適性検査対策に特化しており、内容もそれに合わせた形式です。特に適正Ⅰ(国語)の作文は、型にはまっていないと低く採点される傾向にあるため、国語の偏差値が実力通りにでないこともあります。

- SAPIXオープン

-

難関校を志望する上位層向けの模試で、難しい問題も多く、受験者全体の学力水準も非常に高いです。そのため、安定して四谷大塚の偏差値60をとっている生徒でも、偏差値50を切ることも珍しくありません。

このように、模試の種類によって、問題の難易度、受ける受験者層がバラバラなので、偏差値が上下してしまうのです。

塾(各模試)における学校偏差値の比較

志望校の偏差値を調べる際、戸惑ってしまうのが「塾(模試)によって偏差値が違う」という現象です。

とくに中堅校と言われるレベルの学校は、四谷大塚・SAPIX・首都圏模試センターなどで発表されている偏差値が大きく異なります。

以下、都立中高一貫校に近い偏差値帯の学校を各塾(模試)ごとに比較してみました。

| 学校名 | 四谷大塚 | SAPIX | 首都圏模試 |

|---|---|---|---|

| 九段中等教育学校 | 58 | 50 | 67 |

| 桜修館中等教育学校 | 61 | 53 | 66 |

| 両国高等学校附属中学校 | 61 | 53 | 68 |

| 武蔵高等学校附属中学校(都立) | 62 | ─ | 69 |

| 明治大学付属中野中学校 | 58 | ─ | 67 |

| 法政大学中学校 | 57 | ─ | 67 |

| 中央大学附属中学校 | 57 | ─ | 68 |

| 青山学院中等部 | 60 | 51 | 70 |

| 立教池袋中学校 | 60 | 51 | 67 |

| 広尾学園中学校 | 66 | 57 | 70 |

| 桐朋中学校 | 61 | 53 | 67 |

| 大妻中学校 | 57 | ─ | 66 |

| 安田学園中学校 | 55 | ─ | 62 |

| 三田国際学園中学校 | 56 | 51 | 66 |

| ドルトン東京学園 | 54 | ─ | 57 |

※偏差値は、性別や試験科目、日程ごとに変動するため目安になります。

参考としたサイト

なお、SAPIXで「─(横棒)」と表示されているのは、その学校を志望する受験者が少ないためか、偏差値を確認できなかったものとなります。

概ね、“SAPIX”と“四谷大塚”で5~10、さらに“四谷大塚”と“首都圏模試”で、5~10程度の偏差値の開きがあるようです。

中学受験における偏差値50とはどのレベルか?

なお、どの模試を受けたとしても、中学受験の世界において「偏差値50」は優秀な成績だと言えます。

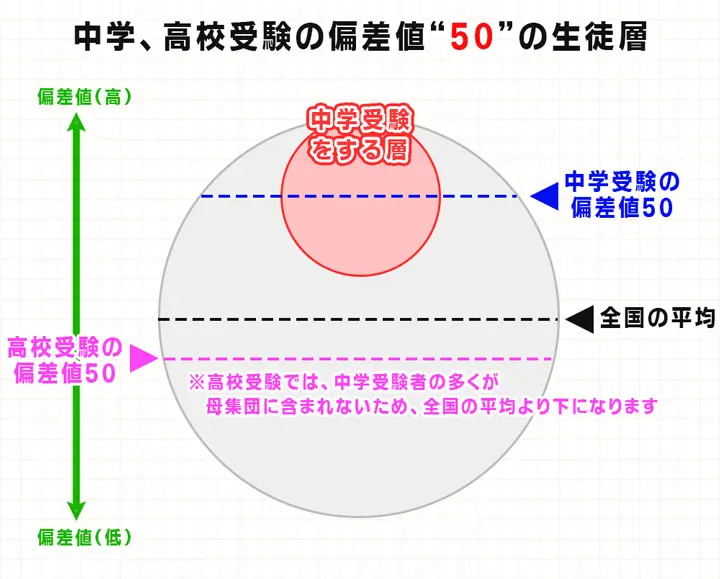

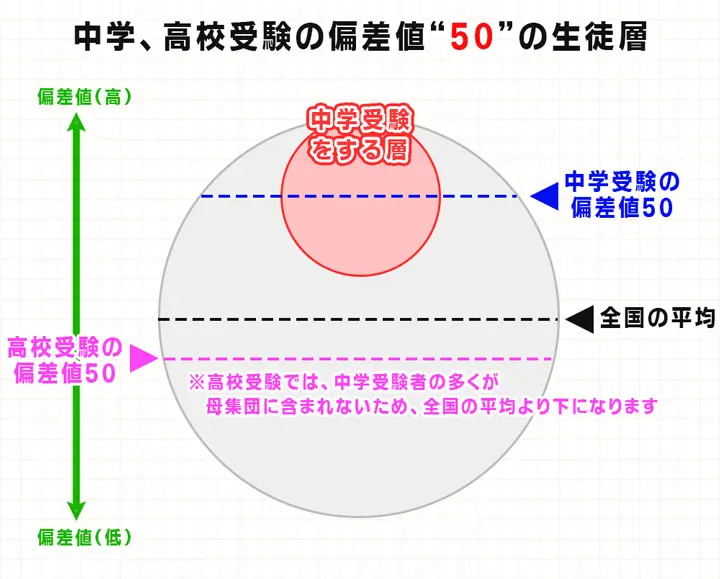

中学、高校受験の偏差値“50”の生徒層を表(ベン図)にしたのが下記です。

上記は、単純化した表(ベン図)のため一概には言えませんが、中学受験における偏差値が“40”だとしても、高校受験の偏差値では、“50”を上回っているのではないかと思われます。

中学受験の偏差値“50”はだいぶ上の方なのね。

模試をどう活用するかが大事!

模試の結果としてでる“偏差値”は、志望校(受験校)を決めるうえで重要な判断材料になります。

しかしそれだけでなく、模試の結果は自分自身を見つめ直す良いきっかけにもなります。

成績の分析と弱点の特定

模試の結果を活用するうえで、偏差値そのものよりも重視すべきなのは、「どの分野が得意で、どこが苦手なのか」という分析です。

多くの模試では、教科別・単元別の得点や正答率が表示されており、

- どの単元で失点が多かったか

- ミスの原因は計算ミスなのか、理解不足なのか

といった点を振り返ることで、自分の弱点が明確になります。

模試の復習の流れ

なお、模試を受けたら以下のような流れで活用すると効果的です。

- 間違えた問題の見直し

- 同じタイプの問題を繰り返し解く

- 3ヶ月後に間違えた模試の問題を解く

たとえば、図形問題でのミスが多かったなら、基礎的な図形の問題から解き直し、類題演習を積むことで定着を図ることができます。

模試は良問が多く、詳しい解説がついているものがほとんどなので、復習に最適な教材として、繰り返し活用していきましょう。

まとめ

偏差値は、「その模試を受けた生徒の中での位置づけ(相対評価)」に過ぎません。

模試によって母集団が違えば、偏差値の意味も変わってきます。

模試結果の数字だけで一喜一憂するのではなく、冷静に分析し、受験戦略や学習計画に活かしていくことが大切だと思います。

コメント