先日、くら寿司で女子高生が醤油差しを舐める動画をSNSに投稿し、炎上するという事件が起きました。

この動画は瞬く間に拡散し、店舗名や学校まで特定され、家族までもがSNS上で叩かれる事態にまで発展しました。

このような事例が後を絶たないためか、子どもが通っている中高一貫校では、SNSへの投稿を禁止しています。

わたしは、約10年間、WEBデザインやマーケティングの仕事に携わり、商業出版されている方や、年商何百億という企業の経営者と仕事をする機会を頂きました。

そうした方々と関わる中で、事業を大きくするための考え方や、「レバレッジ(てこの原理)」の本質を学ぶことができました。

今回は、その経験をもとに、SNSの本質と危険性、そして投稿する際に注意すべきポイントについて、自分なりの考えをまとめました。

この記事を読むことで、SNSの仕組みとリスクが理解でき、炎上を未然に防ぐ意識が高まります。

素人はSNSをやるな!

少し前の話になりますが、お笑いコンビの“チョコレートプラネット”の松尾さんが、

「芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって。素人が何を発信してんだって、ずっと思ってるの」

といった発言の一部が切り取られ、「一般人を見下している」「芸能人だけ特別扱いしている」といった批判が、SNS上で広がってしまいました。

しかし、松尾さんが伝えたかったことは、

「不正確な情報をもとに誹謗中傷を繰り返す人には、SNSを使ってほしくない」

という主旨でした。

つまり、SNSのマナーや責任を欠いた発信に対して警鐘を鳴らしたのですが、「素人」という言葉や、「芸能人・アスリートはOK」という表現が強調されてしまい、発言の意図が正しく理解されませんでした。

わたし自身は「素人はSNSをやるな」という意見には大賛成です。

ただし、それは職業や知名度ではなく、SNSの本質を理解していない人はやるな!という意味です。

実際、芸能人やアスリート、有名な実業家の中にも、SNSの本質を理解していない人もいます。

たとえば、堀江貴文さんが餃子店をSNSで批判し、結果的に閉店に追い込んだ件や、田端信太郎さんがSNSでの発言をめぐり侮辱罪で在宅起訴された件は、その象徴的な例といえると思います。

影響力の大きい人ほど、発信の一言が何万人にも届く「レバレッジ効果」を持っています。

それにもかかわらず、発言の重みや拡散の影響を考えずに、自らの意見を軽率に投稿してしまう人こそ、SNSの素人と言えるのではないでしょうか?

醤油差しを舐める行為自体はそんなに悪いことではない

2023年に話題になったスシローの「ペロペロ事件」では、高校生が店内で醤油差しを舐める様子をSNSに投稿し、この動画は瞬く間に拡散しました。

その結果、スシローの株価は急落し、会社側は約6,700万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしました。

サービス業で働いた経験から言えば、こうした悪ふざけをする人は、昔から一定数存在していました。

もちろん、やってはいけないことには違いありませんが、行為そのものの悪質度は「金銭を脅し取る」「暴力をふるう」といった行為と比べればずっと軽いと思います。

これらの行為を数値化して考えてみる

わたしは物事を考える場合、なるべく数値化(≒視覚化)して整理するようにしています。

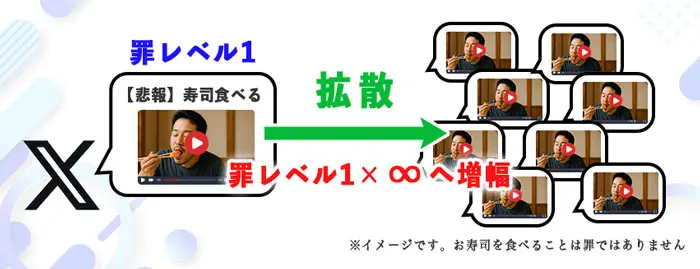

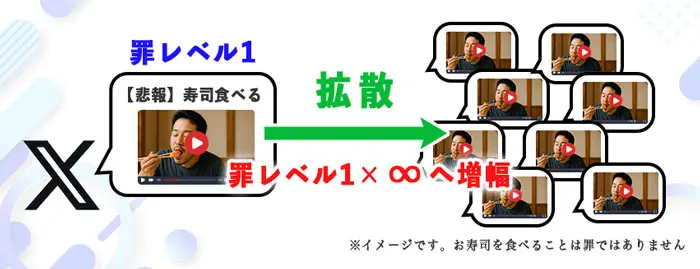

人によって価値観が異なるため一概には言えませんが、仮に「強盗殺人」を“罪レベル100”とした場合、醤油差しを舐める行為は“罪レベル1〜2”ではないかと思います。

つまり、たいした罪ではありません──。

では、なぜその“罪レベル1〜2”の行為が、6,700万円という民事訴訟につながったのでしょうか?

SNSの本質は「拡散性」と「レバレッジ」

SNSの本質は“拡散性”と“レバレッジ”だと考えます。

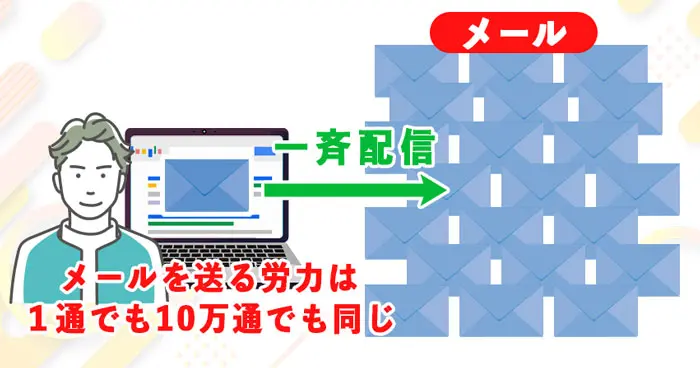

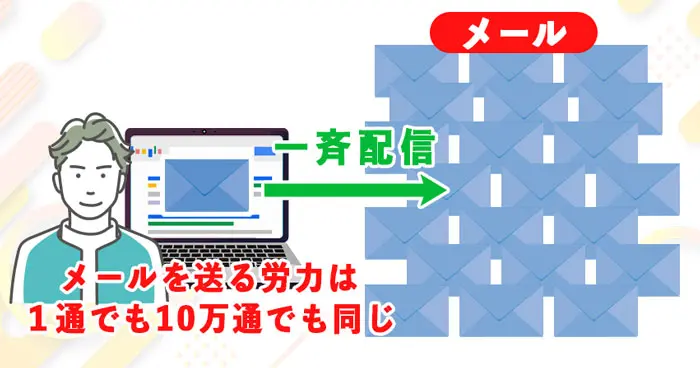

拡散性については、改めて説明する必要はないと思うので、もう一つの要素であるレバレッジについてですが、もともと「小さな力で大きなものを動かす仕組み」という意味です。

たとえば、WEBマーケティングの世界では、たった一通のメールや一つのつぶやきでも、それが多くの読者(フォロワー)に届くことで、少ない労力で大きな結果を生み出すことを指します。

これをスシローの事件に当てはめると、もともとは“罪レベル1”にすぎなかった行為が、SNSというレバレッジを通して数万倍の影響力を持ってしまったということになります。

拡散した側も責任を問われるべき

そして、わたしは「事実だったとしても拡散した人は罪に問われるべき」だと考えます。

その理由を説明します。

(少しやわらかく表現しますが)たとえば、学校内で“好きな子の持ち物をこっそり触ったりする行為”は気持ち悪いですが、犯罪とは言えないレベルの過ちだと思います。

もし、それらの行為をしたことを友だちから打ち明けられた場合、「そういうことをすると、相手が嫌な思いをするからやめた方がいいよ」と注意すれば済む話です。

しかし、拡散するという行為は、校内放送で「誰々さんは放課後に〇〇さんの持ち物を触っていました~」と流すようなもので、たとえ事実であっても“公開処刑”に近い行為だと考えます。

以前、タレントの“ほんこんさん”が「事実の拡散は問題ない」といった主旨を主張されたことがありますが、これはSNSの本質を理解していないからだと思います。

事実であっても相手を陥れるようなことを拡散する行為は“罪”です。

たとえば、先程と同様に数値で考えると、拡散するという行為は“罪レベル0.01”程度だと考えます。

それを(歪んだ正義感や悪意を持って)拡散すれば、レバレッジがかかり、

0.01(罪レベル) × 10万人 = 1,000(罪レベル)

にもなり得るのではないでしょうか。

そのため、他人の炎上を“ネタ”として拡散したインフルエンサーは、加害者よりも重い責任を負うべきだと私は考えます。

もちろん、それは面白おかしく事件を報じるだけで、SNSの本質的な構造を解説しないマスメディアにも同様の責任があると考えます。

良いことを拡散すればよりよい世界に──

SNSには危険な側面がありますが、同時に社会をより良くする力も秘めていると思います。

たとえば、ベビーカーを押してバスを待っていたときに乗車を断られたことを批判的に投稿するのではなく、席を譲ってもらったり、親切にされたことを発信するのです。

批判ではなく、良い行動や温かい出来事を称える投稿が増えれば、「人を傷つけるSNS」から「人が優しくなれるSNS」へと変わっていくはずです。

もちろん、時には不満やネガティブな内容を発信したくなることもあると思います。

そんなときは、「ポジティブな投稿を9回したら、ネガティブな投稿は1回まで」といった、自分なりのルールを作ってみるといいでしょう。

ポジティブな内容はネガティブなものより書きづらく、拡散もされにくいため、結果的にSNSとの距離感を保ちやすくなるという副産物的な効果もあります。

SNSは使い方次第で、人を傷つける凶器にも、人を幸せにするツールにもなります。

だからこそ、その「本質」を理解した上で、良いことを広めるために使う意識を持つべきではないでしょうか?

ちなみに、SNSのプロだと思うのは、大谷翔平選手です。

彼のインスタグラムには、ユーモアや温かさがあり、見る人に活力と笑顔を与えてくれます。

コメント