中学受験の国語では、物語・説明文・論説文など多様なジャンルが出題されますが、「現代が抱えている問題を寓話的に描いた作品」は出題されやすい傾向にあります。

とりわけ「情報」「偽り(FAKE)」「倫理」といったテーマは、SNSやメディアの発達とともに、子どもたちの感受性や批判的思考(※)を問う格好の題材として、数多く取り上げられています。

そして今の時代、目で見えるものすら真実とは限らない時代となりました。

最新動画生成AI「Sora2」リアルな映像が約3分で生成可能に…

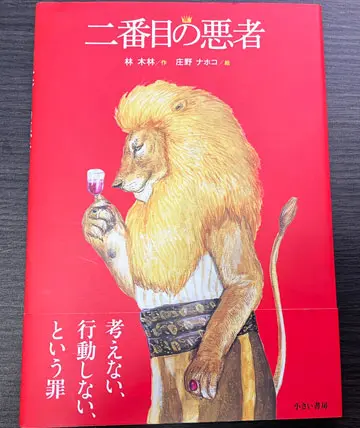

そんな現代において、絵本でありながら大人にも深い示唆を与えてくれるのが、『二番目の悪者』(林 木林/作、庄野 ナホコ/絵) です。

この作品は、

- 噂を信じるとはどういうことか?

- 噂を流す責任は?(リプライする責任は?)

- 否定しない責任は?

など、現代社会が抱えている問題を静かに問いかけます──。

中学受験の範囲を超えて、すべての人に読んで欲しい一冊です。

『二番目の悪者』 の概要・あらすじ

『二番目の悪者』の概要・あらすじをまとめました。

ネタバレをある程度含みますが、要旨の把握用としてご活用ください。

あらすじ(要点整理)

- 金色のたてがみを持つ金のライオン は、「自分こそが王にふさわしい」と思っており、王の座を目指していました。

- ところが、街外れに住む優しい銀のライオンの評判が、「次の王になるかもしれない」と広まり始めます。

- 焦った金のライオンは、銀のライオンに対して根拠のない悪い噂を流し始めます。最初は動物たちも疑いを持ちますが、噂は次第に尾ひれをつけて広まり、「本当かもしれない」という疑念から信じられ始めます。

- 噂を伝える動物たちは、「ただ聞いた話を広めただけ」「信じただけ」という意識で、自分が悪意を持っているとは思っていません。

- 銀のライオン自身は、噂を目の当たりにしても明確な反論をせず、沈黙を保ちます。そして、誤解は解かれないまま、状況は悪化していきます。

- 遂に、金のライオンが王になり、自分だけは贅沢三昧、気に入らない他国へは戦争を仕掛け、庶民は仕事や家、生きる希望さえもなくしてしまいます。

- はるか頭上の雲が「誰かにとって都合のよい嘘が世界を変えてしまうことさえある。」と呟きます。

『二番目の悪者』が問いかける問題

有名な人が言っていたから、友達が話していたから、ネットで話題になっていたから……。

そんな理由で、根拠のない噂が一人歩きし、誰かを傷つけるニュースが後を絶ちません。

いまや、悪意を持って「嘘の画像」や「偽の動画」を作り、再生数やインプレッションで利益を得ようとする人まで現れています。

さらに、中国やインドの詐欺組織が日本人を標的にして、有名人の顔を無断使用した偽広告を量産し、詐欺を働く――そんな事例も現実に起きています。

実際、Meta社(旧Facebook)は、こうした偽広告を放置した責任を問われ、日本の著名人や被害者から訴えを受けるなど、社会全体を揺るがす問題へと発展しました。

いまや、金のライオンのように、悪意ある噂や嘘を意図的に流す人は世界中に存在しているのが現実です。

しかも、真実のように見える生成AIによる動画まで出回る今、目に映るものすら疑う必要がでてきました。

私たちはいま、「新たなフェーズに入った時代(近未来)」を生きているのかもしれません──。

『二番目の悪者』は誰なのか?

一番の悪者は、金のライオンであることは疑いようがありません。

しかし、噂を広げた動物たちは、心配性だったり、おせっかいだったりするどこにでもいるようなごく普通の仲間たちです。

彼らは悪意を持って行動したわけではないので、自分が「悪者」だなんて思っていません。

ましてや、迷惑しか被っていない銀のライオンに至っては、自分が“悪者の一端”を担っている可能性など、想像すらしていないと思います。

日本社会では、「控えめ」「忍耐」「波風を立てない」といった価値観が深く根づいています。

そのため、“いい人”と評されるような人ほど、誤解されても「そのうち分かってくれるだろう」と言い返さず、静かにやり過ごしてしまう傾向があるのではないでしょうか。

絵本の中で銀のライオンも、自分の根も葉もない噂について、苦笑いしただけで何も言いませんでした。

そして、世界は(悪い方向に)変わってしまいました。

この絵本の中では、『二番目の悪者』が誰なのかは、ハッキリとは語られていません。

ただ、最後に残されていたのは、静かで重い一文でした。

──しかし荒れ果てた大地には、もう誰の姿もなかった──

『二番目の悪者』に関する出題例

以下は、本書を題材に中学受験国語で出題できそうな例題を考えてみました。

問題予想と言える代物ではないので、気軽にご覧ください。

\クリックで開閉できるよ!/

金のライオンは、なぜ銀のライオンの悪い噂を流したのか。

その心理を「自尊心」という言葉を使って説明しなさい。

金のライオンは、自分が一番でありたいという強い自尊心から、銀のライオンの人気に嫉妬した。

その感情を抑えきれず、他人を貶めることで自分の立場を守ろうとしたと考えられます。

銀のライオンは、誤った噂を受けて何も言わず沈黙を守りました。これは正しい対応だったか、あなたならどうすべきかを挙げて、理由を添えて論じなさい。

私なら、銀のライオンは最低限一度は誤解を否定する言葉を述べるべきだったと思います。なぜなら、沈黙することで誤解を放置し、状況を悪化させてしまったからです。

ただし、反論するリスクも考慮すべきで、慎重な言い方や説明の機会を持つなど、誠実な対応も求められると考えます。

タイトル「二番目の悪者」は、物語の中でどのような意味を持つのでしょうか。あなたの考えを述べなさい。

タイトルの「二番目の悪者」は、金のライオンだけが悪者なのではなく、噂を広げる動物たちもまた“共犯者”であるという意味を含んでいると考えます。

つまり、発信者(ライオン) → 拡散者(動物たち) → 無関心な沈黙者(銀のライオン自身)と、全体が連鎖して悪い状況を作り出しているという構図を読み手に示す問いかけであると思います。

なお、上記の問題や解答が、“正しい”と保証するものではありません。

ただ、これらの問いかけに対して、自分なりの回答を持っておくことは大切ではないかと考えます。

最後に、わたし自身の考えを述べるなら、『二番目の悪者』とは、“読者である私たち自身”のことではないかと思います。

この絵本を読んでも、何も行動しないかもしれない──。

あるいは、知らず知らずのうちに噂を広めてしまうかもしれない──。

そうした「かもしれない自分」こそが、まさに“二番目の悪者”なのではないかと考えました。

つまり、作者はこの作品を通して、読者に自己批判と内省を促したかったのだと感じました。

コメント