小学校の授業や一般的なドリルで算数の基礎こそ身につくものの、全国模試や中学受験で求められる応用力まではなかなか伸びません。

そのため、「学校のカラーテストは満点なのに、全国統一小学生テストだと偏差値50に届かない・・・」といった悩みを抱えているご家庭もあるのではないでしょうか?

そのような悩みを解消する手助けとなるのが、算数の基礎を固めながら応用問題へのステップアップを促してくれる 『ハイクラスドリル 算数』です。

わが家では小学2年生からこのドリルを始め、満点が取れるまで繰り返し取り組みました。

その影響もあってか、小学4年生で初めて受けた全国統一小学生テスト(塾なし)で、算数の偏差値が67あって驚いたのを覚えています。

対象:小学4年生~

- 基礎から応用までの力を付けたい

- 良問を繰り返しやり込みたい

- 中学受験を考えている

難易度・目的

「ハイクラスドリル 算数」シリーズは、小1~小6まであるよ。

算数の偏差値56を安定させるには?

偏差値56は全体の上位3割程度に相当するため、応用問題を取りこぼすようでは偏差値56は難しいかもしれません。

この状態から脱却し、安定した学力を築くには、次の2つを強化する必要があると思います。

計算パターンの暗記でケアレスミスゼロ

カラーテストで満点を取っている子どもたちは、基礎知識は「知っている」状態にあります。

しかし、偏差値56を安定させるには基礎の理解だけでは不十分で、公式や概念(考え方)を応用して使えるようになることが求められます。

そのためには、計算力を高めることはもちろん、小数や分数の処理の工夫やよく出題される計算パターンの暗記を身につけ、ミスを防ぐ手順を確立することが大切です。

こうした計算処理を自動化しておけば、計算ミスが減るだけでなく、応用問題に取り組む際にじっくり思考を展開するための時間と集中力を確保できます。

計算を楽にするために覚えておきたい算数の暗記事項をまとめました。

標準的な応用問題の「型(パターン)」の習得

また、模試で出題される応用問題の多くは、速さ・割合・比など複数の概念が組み合わさっています。

そのため、まずはそれらの問題に慣れ、その解法の“考え方”を理解することが大切だと思います。

たとえば、線分図や面積図、ダイアグラムといった図を使って条件を整理すると、問題の構造が見えやすくなり、解答への道筋がつかみやすくなります。

なお、解答を読んでも難しくて理解できないような問題は、ココナラ(coconala)で依頼して、詳細な解答を作成してもらっていました。

1問500~1,000円ぐらいで作成してもらえるよ。

『ハイクラスドリル 算数』の特徴

『ハイクラスドリル 算数』は、受験研究社が出版する中学受験を視野に入れた問題集です。

このシリーズは、小1から小6まで学年別に用意されており、算数のほか国語・理科・社会・英語を含む全5科のラインナップがあります。

主な特徴は以下の通りです。

- 全120回構成

-

1日1回(1ページ)のペースで取り組めるように設計され、計120回のプリント(問題)が用意されています

- レベルアップ方式

-

標準・上級・最上級の3段階で問題が構成され、段階を踏んで無理なくレベルアップできます

- 切り取り式

-

ページを切り取れるので問題をコピーしやすいです。

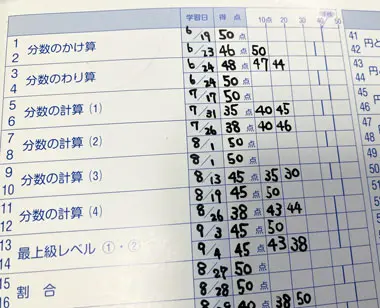

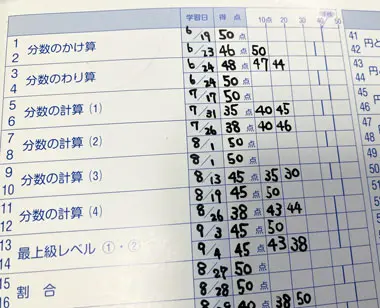

最後のページには、日付や得点を記録できる学習の記録(チェックシート)が付属しています。

ここに点数を記録しておき、約3か月後に満点を取れていない単元を解き直させました。

『ハイクラスドリル 算数』を使うときの3つのポイント

幼児~小学生向け教材の販売経験と、実際に『ハイクラスドリル 算数』に取り組んでみた経験をもとに、効果的な活用のポイントをご紹介します。

時間制限は不要。考えることに意味がある

模試や本番のテストのように速く解くことが目的ではないので、時間制限は設けない方がいいと思います。

場合によっては、1問に1時間かかってもOK!

しっかり考え抜いた時間には、それだけの価値があると思います。

基本的に答えは教えない

子どもがドリルでつまずいたとき、親が答えや解法を教えてしまいがちだと思います。

しかし、わが家では基本的に答えを教えないで、「この問題はどのように考えたらいいのか」「どんな図を書けば整理しやすいか」といったヒントを与えるに留めました。

それでも解けない場合は、時期が早いと判断し、その問題への理解は一旦保留にして先へ進みました。

なお、正答率が60%を下回るようであれば、その問題集は今のレベルにあっていないと思います。

そのため、わが家では基本的に現在の学年より1学年下の『ハイクラス算数』に取り組んでいました(実際には半年遅れ)。

もちろん、この方法では受験当日までに『ハイクラス算数 小6』を終えることはできませんでしたが、それでも偏差値55前後の私立校や公立中高一貫校から合格をいただくことができました。

ちなみに、『ハイクラス算数 小6』は中学1年生になってからも継続してやらされました──。

繰り返し取り組むことで定着

できなかった問題は、数週間~数ヶ月後に再度取り組むようにし、必ず繰り返し解きましょう。

なお、勉強時間は限られているため、正解できた問題を何度も解き直す必要はないと思います。

問題を繰り返し解くために、B4対応のコピー機を使って問題をコピーして使うのがおすすめです。

まとめ:算数の偏差値56を目指すために

『ハイクラス算数』でコンスタントに8割以上の得点が取れるようになれば、算数の偏差値は56に届く可能性が高いと思います。

このハイクラスシリーズは、自分のレベルに合った学年から始められるのも大きなポイントなので、ぜひ、自分に合ったレベルから取り組んでみてください。

ただし、大問形式の問題が少ないので、偏差値60以上を目指すのであれば別途、大問対策をおこなう必要があります。

なお次のステップとしては、『秘伝の算数』シリーズをオススメします。

コメント