都立中高一貫校を目指す家庭にとって、報告書(いわゆる内申点)の評価は大きな関心事のひとつだと思います。

「“よい”が、3つ以上あったら受からない」

「オール“たいへんよい”じゃないと無理!」

そんな投稿が、受験と教育の情報サイト「インターエデュ」では散見されます。

たしかに、都立中受験の制度が始まった当初であれば、倍率が10倍近くと高く、受検対策も確立されていなかったので、その通りだったのかもしれません。

しかし、今は違うと思います。

実際にわが子や、その周囲でも、“よい”が3つ以上あっても、都立中高一貫校に合格しました。

担任の先生との相性が最悪だった小6時代

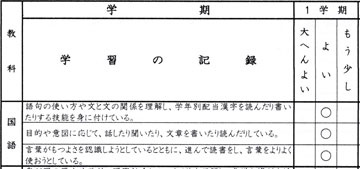

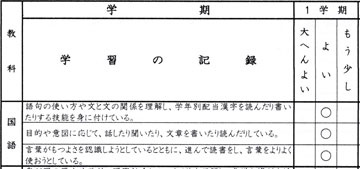

報告書(調査書)の評価の割合が大きくなる小学6年生。

しかし、担任となった先生は、子どもとの相性が最悪でした(先生自体に問題はありません)。

何が合わなかったかというと、「字のキレイさ」に厳しく、字が読みづらいと正答でも△(三角)になってしまうこともしばしば──。

特に漢字テストは厳しくて、止め・ハネはもちろんのこと、線が少しでもくっつくと×(バツ)になっていました。

うちの子は、『二月の勝者』に登場する直江樹里ちゃんのようなタイプで、頭の回転に対して、手の動きが追いつかずに字が雑(ざつ)になってしまうタイプでした。

そういった事情もあり、漢字テストで【10点/100点】だった時は目ん玉が飛び出そうでした──。

当然ながら、国語の成績はあまりよくありません…。

報告書を気にしすぎる必要はないと思う

もちろん、報告書の評価が高いに越したことはありませんが、報告書(内申点)が占める割合は、多くの場合は2割、最大でも3割です。

また、報告書の評価はどんなに低くても、0点にはなることはあり得ませんし、最低でも1割程度の点数が入るものと思われます。

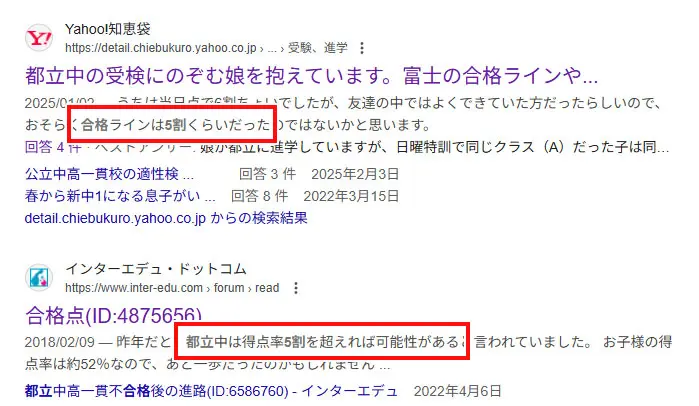

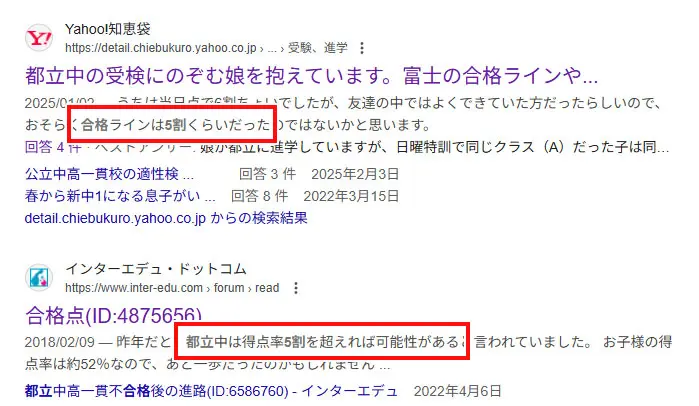

都立中高一貫校の受検は、学校や年度によって差はあるものの、合格ラインは、報告書の点数も含めて6割程度だと言われています。

つまり、当日の適性検査で5割の得点ができれば、合格圏に入れる可能性があるということです。

また、6年生にもなると、担任の先生との相性や、クラスの雰囲気、人間関係も複雑になってきます。

漫画「ニ月の勝者」の前田花恋ちゃんのように、勉強のできる子が発言しづらいことがあるかもしれません──。

そのため、内申書の評価を気にしすぎるよりも、自然体でのびのびと学校生活を送りながら、着実に実力をつける方が、ストレスも溜まらなくていいのかな・・・と思います。

enaの模試で「自分の立ち位置」を把握できる

通知表の成績(評価)が思わしくなく、不安を感じている場合、自分の現在の立ち位置を客観的に把握する手段があります。

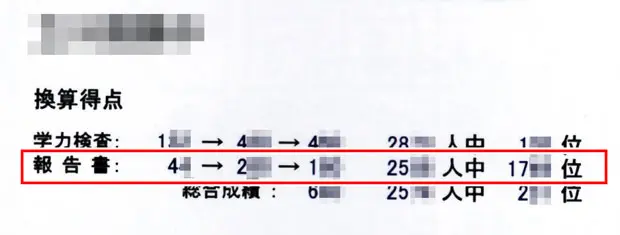

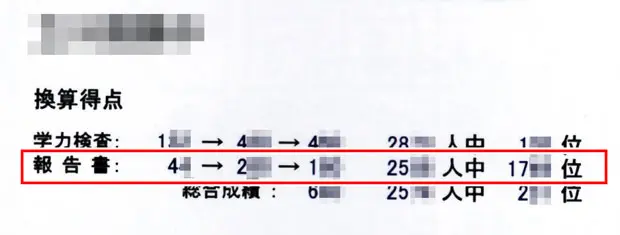

たとえば、進学塾のena(エナ)が実施している模試、「都立中合判」「適性検査チャレンジ」「学校別合判」では、自主申告した通知表の成績をもとに、志望校内での相対的な順位が表示されます。

うちの子の場合、報告書だけの順位は4桁でした・・・。

さらに、内申点を含めた総合得点による順位や、合格判定も確認できるため、適性検査でどの程度カバーする必要があるのかを知る良い指標になります。

まとめ

都立中高一貫校の受験において、報告書の評価はたしかに無視できない要素ではあります。

しかし、報告書の計算方法から考えると0点はあり得ません。

都立中高一貫校を志望するようなお子さんであれば、基本的な態度や学習面での評価はある程度取れているはずです。

そのため、中学受検に関しては、報告書の点数は過度に気にする必要はないと考えます。

コメント